中国制造业发展方向与自动化市场

“中国制造”以低成本劳动力为竞争优势,面临多重挑战,科技创新是提高“中国制造”整体质量、促进产业转型升级的关键。

不久前,美国苹果公司(Apple Inc .)首席执行官库克(Cook)对媒体表示,他计划将中国的一些生产线迁回美国,强调“这不是价格因素,而是技术考虑”,并希望苹果生产线的回归能够推动其他企业将生产业务迁回美国。这是否意味着“中国制造”应该转变为“美国制造”,这是一个激烈的争论。

目前,以低成本劳动力为竞争优势的“中国制造”正面临多重挑战。一方面,发达国家牢牢占据国际产业分工价值链的高端环节,掌握核心技术和知识产权,并采取严格措施限制高科技产品出口。另一方面,跨国公司已经开始重新安排下游制造系统,并逐步将加工和装配环节转移到劳动力成本较低的国家和地区。耐克和阿迪达斯已经宣布,他们将减少中国在全球生产中的份额。

更值得注意的是,国际金融危机后,美国等发达国家开始实施“再工业化”战略,新的技术突破推动了新兴产业的发展。新的工业变革,尤其是数字制造的兴起,对传统制造方法产生了巨大影响。新材料的应用、3d打印等新生产技术的推广以及生产协作服务的网络化使生产过程更加灵活,劳动力投入更少。英国《经济学家》杂志认为,以3d打印为代表的数字制造是低成本大规模生产的替代方案,这将使一些被新兴市场抢走的生产岗位回归发达国家。

制造业是科技创新的基本载体和母体,也是产业转移和分工调整的主体。从全球来看,创新中心和制造中心的分布很难完全分开,世界上一些关键制造环节的空布局仍然影响着各国的研发活动和技术转移布局。国际金融危机后,发达国家已经意识到产业空集中不仅会损害制造业能力,还会影响技术创新能力的提升,并希望新的技术突破和新的产业改革能够使制造业“王者归来”。

“中国制造”仍然是中国未来一段时期发展和综合国力竞争的基石。现有的全球产业分工很难在短时间内动摇,“中国制造”需要时间。在中国产业分工价值链从低端向高端转移的过程中,必然会受到发达国家和跨国公司的阻碍和遏制。“中国制造”有被锁定在低端生产和加工的风险,所以我们应该对此有一个清晰的认识。

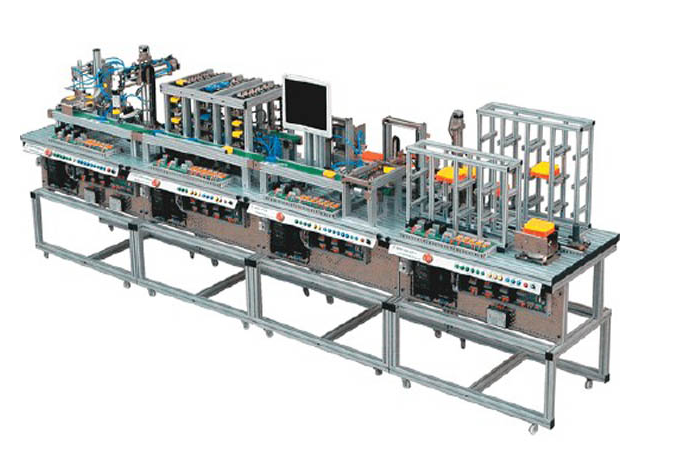

科技创新是提高“中国制造”整体质量、促进产业转型升级的关键。随着新的产业变革的到来,智能制造、柔性制造、网络化制造和绿色制造日益成为新的发展方向。我们要抓住产业转型的重要机遇,推进互联网、新材料、新能源和先进制造领域的技术集成和产业集成,实施基于核心技术和产品的平台创新战略,构建新的制造体系,在全球产业竞争中尽快实现从“组装者”到“集成者”和“创新者”的转变。

#page#

中国的制造技术落后但不强大

目前,中国的制造业产出约占世界总量的20%,是世界上最大的制造业国家。然而,大多数工业尚未占据世界工业技术的制高点,仍不是工业强国。不具备国际竞争力的高端产品。近年来,中国工业的国际竞争力大大增强,工业基础更加雄厚,但总体上仍处于工业化中期阶段。迫切需要大力推进科技与产业的紧密结合,以创新为动力,以技术为导向,加快传统产业转型升级,促进战略性新兴产业和先进制造业健康发展。

中国制造业不强的最根本原因是中国缺乏基本的科学发展。不少工业设备的核心技术没有突破,总是需要大量进口。"如果工人想尽最大努力,他们必须首先磨快工具。"在生产的第一阶段,我国装备制造业受制于国外产品,导致生产成本高,制约了行业的大规模发展。

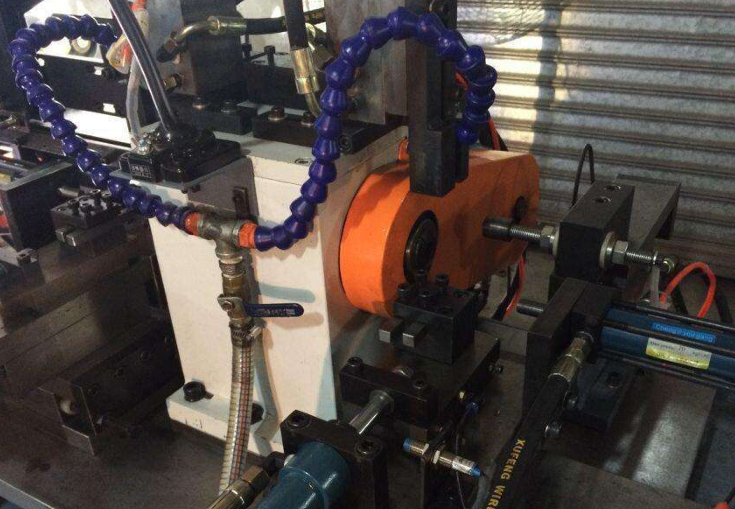

例如,与目前的工业自动化密切相关的伺服电机、液压和其他关键设备仍然依赖进口。即使它完全局限于其他方面,如果核心组件不被掌握,它们也将永远受制于其他组件。此外,工业和生活中使用的传感器设备有20000多种,但在中国只能生产6000种,独立能力不足一半,市场份额更可怕。可以说,所有的失败者都发脾气,差距太大了。

在这方面,我们实际上可以以德国为例。众所周知,德国工业产品代表的是精密和高端,工业产品可以像艺术品一样生产。在125年前的德国,它没有多少精密产品的设计能力。在那时,提到德国就像现在提到中国,抄袭产品和锻造制造商。

中国的制造业转型和升级给工业发展带来了自动化

在现代社会,特别是在发展中国家,以劳动密集型产业为主的产业结构即将面临新一轮的工业生产改革,即以低成本、高效率和高自动化为代表的工业自动化革命。为什么我们可以说这是新一轮的产业转型,因为在当今世界,特别是以工业闻名的发达国家,它们已经相继进入老龄化社会,而老龄化社会中最突出的问题是每个国家或多或少都面临着严重的劳动力短缺形式。

虽然今天是一个以科学技术为第一生产力的社会,但人力的作用不可忽视。由于劳动力短缺,又没有快速的解决方案,因此在生产中实现高度自动化的过程是不可避免的。一个突出的例子是日本。当你提到日本工业时,你可能会想到“机器人之国”。日本是一个在劳动力短缺的情况下大力推进工业自动化的国家。它的成就是显而易见的。这间接推动了其他大型制造业国家优化自己的工业生产。从而形成当今工业自动化的大趋势。

#page#

在我国,各种工业在20世纪70年代以后开始真正成长起来,到目前为止,它们主要是“劳动密集型”生产。直到最近几年,由于到处都是制造业的“劳动力短缺”,企业对工业自动化有着迫切的需求。

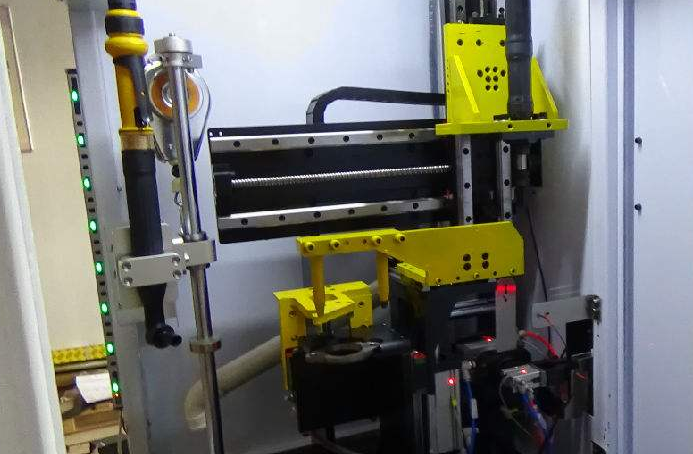

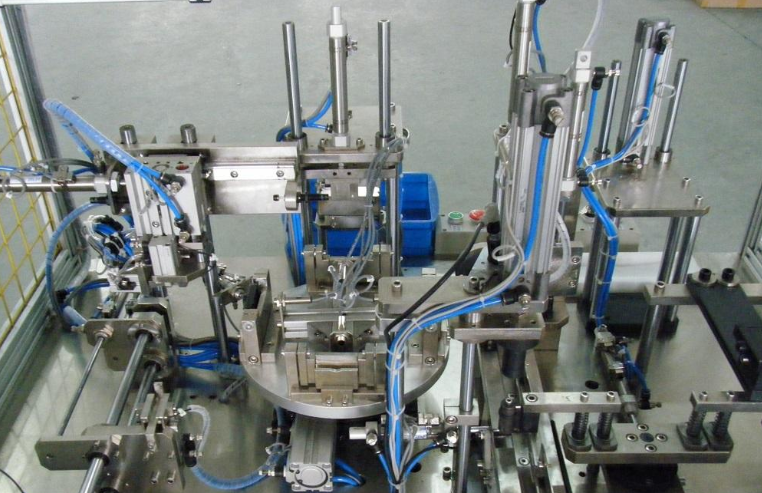

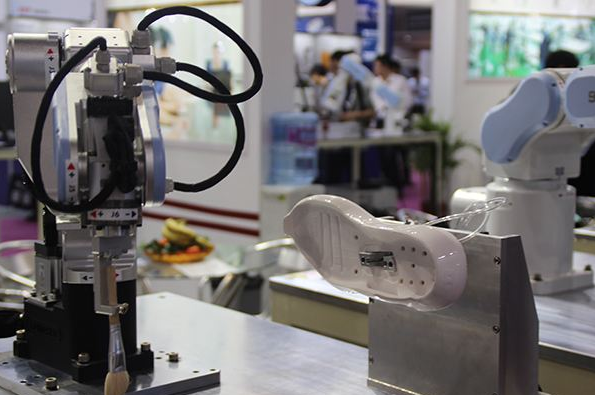

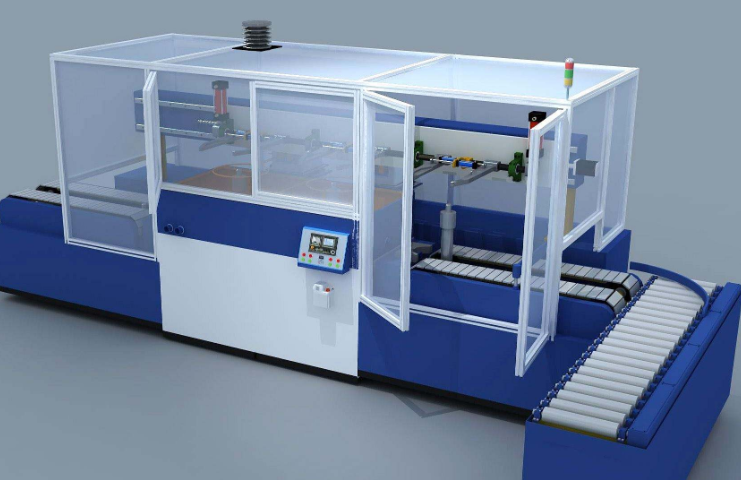

自从中国在自动化方面起步较晚以来,即使经过20多年的发展,中国已经能够制造用于各种目的的自动化工业机器人,例如点焊、电弧焊接、装配、喷漆、切割、搬运、包装和码垛[/s2/],但是与国际同行相比,仍然存在很大差距。我们还没有掌握一些属于国外的自动化工业机器人和综合性能自动化生产线的关键核心技术。

根据1996年至2011年的相关数据,中国自动化工业机器人的数量已经从5000个增加到50万个,并且增长势头非常迅猛。然而,就市场份额而言,外国公司仍占主导地位。目前,跨国企业的工业机器人占据了国内市场的70%以上。由于关键技术、流程和渠道的不完善,中国企业在快速增长的市场中仍处于劣势。

从技术上讲,国产机器人的减速器、伺服电机、控制器等关键部件不符合标准,必须从国外进口,这也增加了成本,削弱了价格竞争力。因为这些关键零件中的零件是从国外进口的同类零件,所以它们并不比国外的零件差多少。重要的是,其他国内制造商可以在中国生产的零件不合格。例如,国内厂家的热处理技术不合格,不仅使零件在短时间内生锈报废,还直接影响工业机器人(如冲压机器人)的控制精度。这在一定程度上影响了自动化机器人的使用寿命,削弱了商品的竞争力。

目前,国内自动化工业机器人的需求增长率居世界首位,同比增长51%。这表明国内制造企业正在加快生产自动化布局,以提高生产效率和质量。然而,要实现全球55%的自动化率(每10,000名工人中有55人拥有机器人),还有很长的路要走。中国现在有21分,比美国、德国、日本和韩国高135 ~339分。

也就是说,工业控制市场巨大,国内工业控制制造企业需要提高可制造零件的加工技术,不能制造的零件应该“逆向”和“创新”开发。在中国制造业实现自动化的过程中,抓住快速班车,把它变成你自己的发展机遇!

上一篇:哈工大电气发布磁共振式无线电能

下一篇:工控设备亟待标准统一 打破生产

标题:中国制造业发展方向与自动化市场 地址:http://www.zgshouguang.cn/article/2470.html